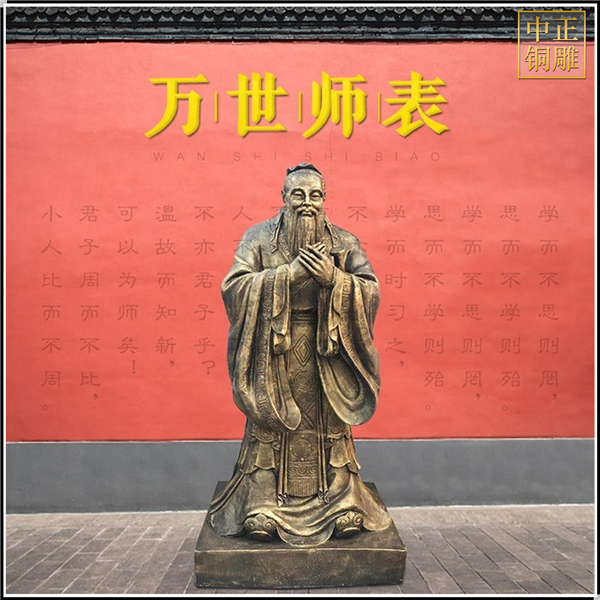

帶劍行教的孔子雕像有含義

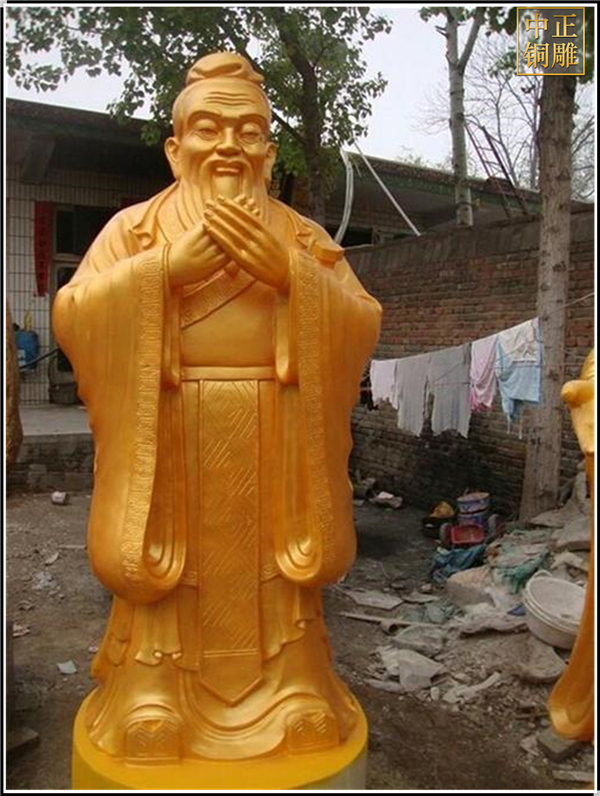

孔子是我國(guó)教育史上第一個(gè)將畢生精力貢獻(xiàn)給教育事業(yè)的人,他對(duì)后世的教育活動(dòng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。孔子的思想學(xué)說(shuō)和他的事跡,弟子們各有記錄,后來(lái)匯編成一本書,名為《論語(yǔ)》,這是 研究孔丘教育思想最重要的材料。因此我們也都了解到孔子是一個(gè)名副其實(shí)的文人,有思想的文人。不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)在眾多的孔子雕像中,都有配劍的塑像,難道孔子還是武著?歷史上從未有過(guò)相關(guān)的記載,這也跟歷史上對(duì)孔子的事跡相違背。

其實(shí),孔子佩劍和是不是文人沒有任何的關(guān)系,而與“士”的身份有關(guān)。士農(nóng)工商,國(guó)之四民。凡“士”,皆佩劍。亡秦“銷天下之兵”亦不能收。漢朝建立后,一直在總結(jié)亡秦的病因。學(xué)者們總結(jié)了很多,但是沒有明確的言論。后,董仲舒在《春秋繁露》中說(shuō):“劍之在左,青龍之象也;刀之在右,白虎之象也;黻之在前,赤烏之象也;冠之在首,玄武之象也。四者,人之盛飾也。”因此孔子的造型也就確立了下來(lái),隨著時(shí)代的變遷也沿襲至今,無(wú)甚改動(dòng)。孔子素王,不著冠,布巾而已。長(zhǎng)劍在左,短刀(必要時(shí)用來(lái)自殺)在右。

孔子軍事思想的核心是“義戰(zhàn)”。即為“禮”而戰(zhàn),以戰(zhàn)治亂。“禮”可理解為社會(huì)秩序和道義,要為天下道義而戰(zhàn),為天下秩序而戰(zhàn),為天下和平而戰(zhàn)。孔子提倡 “禮、義、仁、智、信、勇”,勇即剛正不阿的尚武精神,孔子還說(shuō)過(guò)“能執(zhí)干戈以衛(wèi)社稷,可無(wú)殤也”,說(shuō)明孔子非常重視鼓勵(lì)忠勇愛國(guó),寧死不惜的精神。

孔子是當(dāng)時(shí)社會(huì)上最博學(xué)者之一,在世時(shí)就被尊奉為“天縱之圣”“天之木鐸”,更被后世統(tǒng)治者尊為孔圣人、至圣、至圣先師、大成至圣文宣王先師、萬(wàn)世師表。其思想對(duì)中國(guó)和世界都有深遠(yuǎn)的影響,其人被列為“世界十大文化名人”之首。隨著孔子影響力的擴(kuò)大,祭祀孔子的“祭孔大典 ”一度成為和中國(guó)祖先神祭祀同等級(jí)別的大祀。

孔子創(chuàng)立了以仁為核心的道德學(xué)說(shuō),他自己也是一個(gè)很善良的人,富有同情心,樂于助人,待人真誠(chéng)、寬厚。“己所不欲,勿施于人”、“君子成人之美,不成人之惡”、“躬自厚而薄責(zé)于人”等等,都是他的做人準(zhǔn)則。“吾十有五而志于學(xué),三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩。”這是孔子對(duì)自己一生各階段的總結(jié)。