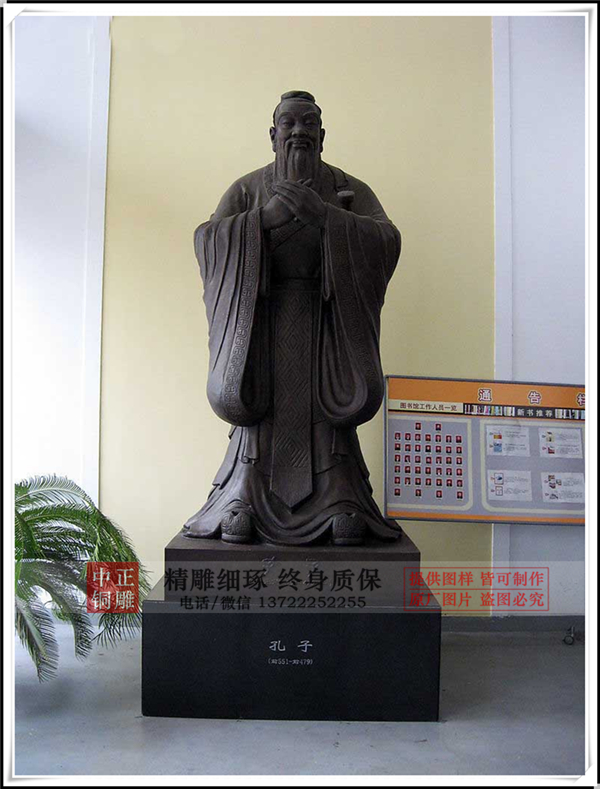

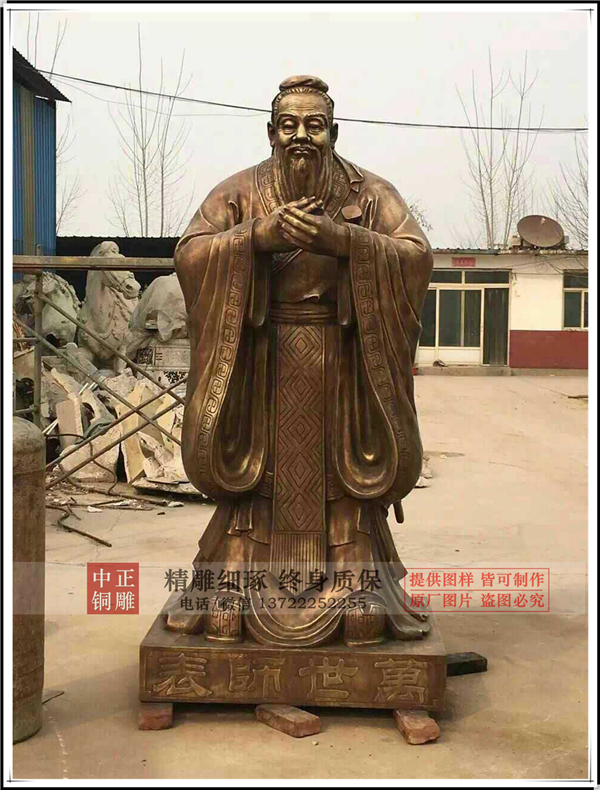

孔子銅像背后的教育思想

孔子是我國古代春秋末期偉大的思想家、教育家、儒家學派的創始人。孔子銅像在其教育活動和實踐中所創立的教育思想,不僅奠定了中國古代教育的理論基礎,而且對當今教育也具有重要影響和啟示作用。

孔子率先提倡“有教無類”的教育原則,即倡導人人都可以受教育,人人都應該受教育。強調教育的平民化和公平性。這不僅在春秋舊戰國時期就把受教育的范圍擴大到平民,順應了當時社會發展的趨勢,為提高國民素質和文化傳承發揮了不可替代的重要作用,而且對目前我國實行九年義務教育、大力普及高中教育乃至均衡城鄉教育、辦好公平而有質量的教育都具有一定的啟示。

孔子一貫主張“學而優則仕”,其教育目的是“弟子入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文”,即要培養從政的君子,強調學校教育必須將道德教育放在首位。這一思想對于新時代把“立德樹人”作為教育的根本任務,學校教育必須以德首,加強思想政治課教育教學都要具有一定借鑒作用。

“學而知之”是孔子教育思想的主要內容。他在主張不恥下問、虛心好學的同時,他強調“學而不思則罔,思而不學則殆”好戲學習要與思考相結合,同時還指出要“學以致用”,將學到的知識運用于社會實踐。這對于現在理論與實踐相結合、學用結合仍有重要意義。

孔子在教學方法上提出“有教無類”、“經邦濟世”的教育觀,和“因材施教”、“啟發式”教學的方法論,注重啟蒙教育。他教育學生要端正學習態度,謙虛好學,時常復習學過的知識,以便“溫故而知新”;他強調新知識的引伸和拓寬,注重發展學生的發散思維,即“舉一而反三”。在教育活動中他最早提出啟發式教學。他說:“不憤不啟,不悱不發。”這對于新時代教育教學改革、培養學生自主學習能力都具有很大的益處。